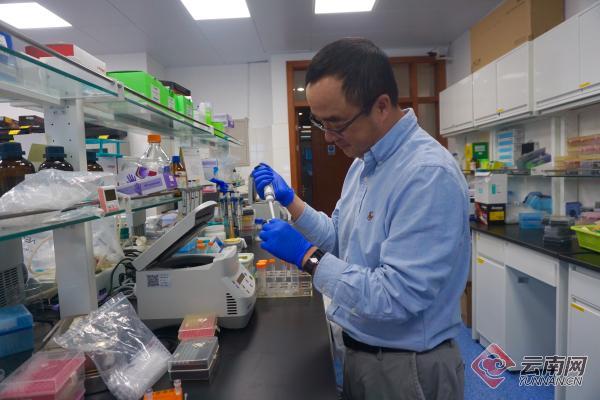

生命科学中心主任杨崇林教授。云南日报供图

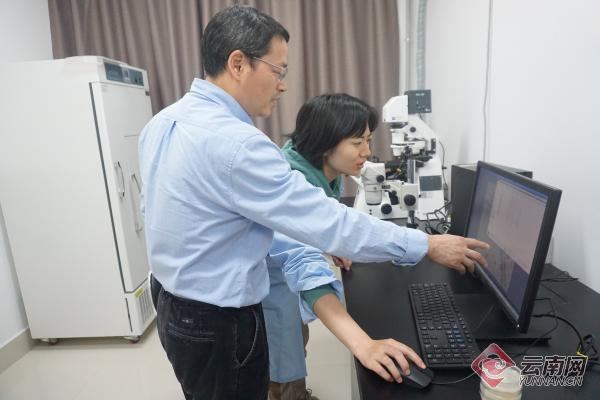

生命科学中心副主任张建教授。云南日报供图

如何在短短3年内,打造出一个高层次人才聚集的学科人才高地?云南大学在人才发展体制机制改革上寻找突破口。正是因为制度“松绑”,为人才成长和发展提供了良好的土壤和环境,这棵“创新引才”的梧桐树,才引得了凤凰来。

2015年,围绕生命与分子科学学科群建设需要,云南大学主要领导以“三顾茅庐”的诚意,从中科院引进了杨崇林、张建两位专家来筹建生命科学中心。

而团队怎么组建?招什么样的人,学校完全放权给生命科学中心,由中心聘请国内外高水平科学家组成中心学术委员会决定。

在实际操作中,生命科学中心采取了引进调动、海外招聘、项目聘用、校外人员兼职聘用、校内人员双聘等多元化用人机制。中心主任杨崇林说: “学校为我们招人开辟了绿色通道,人才通过学术委员会评审后,就可报送学校直接批准。人才引进后,我们本着对其发展负责的态度,将他们奉为座上宾对待,在事业发展尽可能提供更多的支持”。

如何“奉为上宾”?从人才的子女入学、配偶工作、住房等,学校都提供了解决方案,并根据人才提出的科研需要,配备相应的设备和工作人员,真正让人才无后顾之忧,专心科研。

这样的爱才用才之道让这个团队迅速壮大起来。 研究员党云琨回国之前在美国德克萨斯大学西南医学中心工作。他说:“我的两名科研助手是带编制的博士,由中心主任亲自帮我把关挑选,对我的科研工作帮助很大,这一点其他学校很难做到。”

研究员彭城来云大是奔着“做事情”来的。他说,团队从负责人到成员都是做研究的,目标一致。“云南省和云南大学都把生物学作为双一流大学重点学科建设,在政策和平台上具有独特优势,我相信云大的生物学一定会有很好的发展前景。”

全方位支持人才发展,并不意味着只进不出。在人才管理方面,中心强化了“非升即走”和“非升即转”。即工作一段时间后,由学术委员会进行评估,看是人才否能达到国内一流大学教授或研究员的标准。达到即可晋升,否则就调岗或离岗。

生命科学中心成立3年来,已成为云南大学人才改革的试验区,科研创新的示范区,以及推动学校从“校办院”向“院办校”转化的先导区。

目前,中心承担多项国家科研项目,在国际知名刊物上发表研究性论文12篇。中心初步建成了国际一流的实验动物中心,并拥有高分辨共聚焦显微成像平台、活细胞实时显微成像平台等一流设备。本着开放办学的理念,这些设备都对外校以及企业开放使用。

引进和培育优秀人才,是云南大学“双一流”建设的重要工作。 云南大学人事处处长段红云介绍,近年来云南大学着力改革人才发展体制机制,努力在人、财、物管理方面做到政策最优、限制最少、程序最简。并坚持每年举办东陆青年学者论坛,邀请海内外人才走进云大、了解云大、进而加盟云大,取得了良好效果。

2015年以来,云南大学共引进各层次人才近160名。目前学校院士、万人计划领军人才、长江学者、国家青年科学基金获得者等高层次人才已达70余人,并呈现持续增长的良好态势。

经过几年探索,生命科学中心的人才队伍建设模式已经推广到了全校五大一流学科涉及的单位,还将在其他学院推广开。

“一流大学建设需要一流的学科,一流的人才,一流的平台,一流的管理,我们希望通过几个一流的协同推进,使云南大学成为人才涌流,大师云集的人才高地。”段红云说。

云南网记者 郎晶晶